Cabaletta : Au XVIIIe siècle, air d'opéra italien, bref avec un rythme répété. Rossini a écrit plusieurs airs dans cette forme. Au XIXe siècle ce mot vint à désigner la partie finale des arias et des duos qui prenait alors un carractère plus virtuose.

Caccia : Forme musicale typique de l'Italie aux XIVe et XVe siècles. Le mot signifie "chasse" mais on ne sait pas s'il s'agit d'une allusion au texte qui à pour thème la chasse ou à la forme musicale qui est un canon à 2 voix.

Cachucha : Danse espagnole d'origine andalouse et de rythme ternaire. Elle était très en vogue au XIXe siècle et se chantait avec un accompagnement de guitare et de castagnettes.

Cadence :

Série d'accords ou formule mélodique marquant la fin d'une section d'une oeuvre. La cadence parfaite correspondant au point de la langue écrite, la cadence imparfaite au point virgule et la cadence rompue à la virgule.

Partie d'un concerto située vers la fin du 1er mouvement où l'instrument soliste peut exhiber sa virtuosité. Au XVIIIe siècle, lorsque les compositeurs jouaient leurs propres oeuvres, cette section était improvisée. A partir du XIXe siècle, elles furent entiérement écrites.

Terme de musique ancienne pour désigner la trille.

Caisse : Instruments de la famille des percussions. Il existe plusieurs sortes de caisses : caisse claire, grosse caisse et caisse roulante.

Calando : Mot italien signifiant céder. Il indique qu'il faut à la fois ralentir le tempo et diminuer le volume sonore.

Calypso : Danse des antilles née de la rencontre des cultures africaine et indiennes d'Amérique. Au XVIIIe siècle, elles prenaient la forme de veritables satires.

Cancan : Danse française de la deuxième partie du XIXe siècle, de carractère licencieux. Elle est de meusure binaire et de tempo très rapide.

Canon : Composition polyphonique dans laquelle les voix chantent la même mélodie en entrant à différents moments.

Cantabile : Mot signifiant chantant en italien. Ecrit au début d'une pièce ou d'un passage de musique instrumentale, il indique qu'il faut jouer avec expression en faisant ressortir la mélodie.

Cantate : Composition vocale comprenant un ou plusieurs solistes, accompagnés d'un orchestre. Elle se présente comme une succession d'air variés. Les cantates peuvent avoir des sujet profanes ou religieux.

Cantatrice : Chanteuse professionnelle considérée comme ayant un niveau artistique plus élevé que les chanteuses.

Cantique : Hymne de caractère religieux, écrit en vers dans la langue du pays (par opposition au latin).

Cantilène : Mot italien désignant une pièce instrumentale ou vocale très liée et chantante.

Cantor : Nom donné au chantre qui entonnait les psaumes de l'office. Il apprenait par coeur le répertoire ce qui pouvait lui prendre jusqu'à dix ans. Au XVIIe siècle, le cantor devint responsable de l'enseignement de l amusique dans les écoles de latin, et parfois même des autres matières.

Cantus Firmus : Terme employé surtout dans la musique religieuse jusqu'au XVIIIe siècle. Il désigne une sorte de mèlodie qui sert de base pour une composition polyphonique et se présente comme un long chant en notes de valeurs égales sur lequel peuvent se fonder les autres voix. Le cantus firmus est la voix la plus grave de l'édifice sonore.

Canzone : Au XVIe siècle, ce mot désignait une composition musicale profane d'une qualité littéraire et musicale supérieure. Vers la fin du siècle, cette forme devint instrumentale et, avec l'évolution du style, la sonate en est finalement issue.

Canzonette : Chanson strophique de forme AABCC. Ce genre de chanson populaire était très en vogue en Italie à la fin du XVIe siècle.

Capriccio : Contrairement à ce que son nom semble indiquer, ce terme ne vint à désigner une pièce d'orchestre brillante et pleine de fantaisie qu'au XIXe siècle. C'était à l'origine une pièce pour instrument seul ne comportant qu'un thème. La grande école de violon en à fait une pièce de virtuosité avec Paganini.

Carillon :

- Système de cloches reliées à des claviers par des câbles.

- Instrument à percussion employé dans l'orchestre.

Carrure : Repos ou point d'arret d'une phrase mélodique. Dans presque toute la musique classique européenne, depuis la musique de danse du Moyen-Age jusqu'à Schönberg, cette ponctuation se fait naturellement toutes les 4 mesures. Toutefois, certains compositeurs ont volontairement réagi contre cette nécessité, Berlioz étant le premier à l'avoir fait sciemment.

Cassation : Forme musicale utilisée au XVIIIe siècle par Mozart et Haydn. Issue de la suite baroque, c'est une suite de mouvements de marche destinée à être jouée en plein air.

Castrat : Chanteur mâle, castré avant la puberté afin de développer le registre aigu de sa voix. Les rôles féminins dans les opéras étaient, jusqu'au XVIIIe siècle, confiés aux castrats.

Cavatine : Air bref ne comportant qu'une section, au lieu des trois généralement pratiquées. Ce genre prit rapidement de l'importance et des compositeurs comme Mozart et Rossini ont fait chanter des cavatines par leur héros.

Céder : Mot utilisé pour indiquer le ralentissement du tempo.

Celesta : Instrument à clavier dont les cordes ont été remplacées par des lames métalliques. Tchaïkovski dans la "Danse de la Fée" du ballet Casse Noisette est le premier à en faire usage.

Chaconne : Danse à trois temps d'origine espagnole. Sur une basse obstinée se développent des variations d'un nombre variable. La Chaconne en ré mineur pour violon seul de Bach constitue un monument du genre.

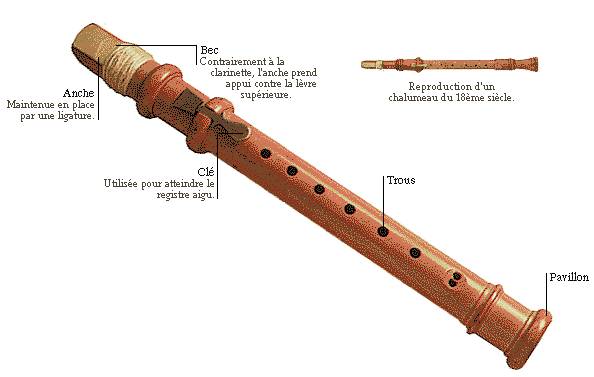

Chalumeau : Petit instrument à vent avec une anche simple. Beaucoup de traditions folkloriques employent des instruments de cette sorte, mais il existe aussi dans la musique baroque des chalumeaux plus perfectionnés, comportant des clés.

Chambre : Au XVIIe siècle, ce mot désignait les appartements privés du roi. La musique de chambre était profane par opposition à la musique de chapelle, nécessairement religieuse. A l'heure actuelle, ce mot désigne la musique d'ensemble pour une formation réduite (de trois à six instruments). Le quatuor en est l'exemple le plus typique. Un orchestre de chambre est un orchestre de proportions réduites, se limitant souvent à un ensemble de cordes.

Changement de mesure : Procédé qui consiste à passer d'un mode rythmique à un autre (par exemple de 4/4 à 3/4) ou d'une mesure binaire à une mesure ternaire.

Chanson : Oeuvre vocale dont la signification a beaucoup varié avec le temps. D'abord un chant simple pour voix seule, puis une pièce pour plusieurs voix, la chanson a atteint sa plus grande complexité au XVIe siècle.

Chanterelle : Corde la plus aiguë de tout instrument à cordes.

Chef d'orchestre : Musicien qui dirige l'orchestre. Son rôle est de coordonner les efforts de tous les instrumentistes entre eux, car lui seul détient et étudie la partition complète. Comme il connaît à la fois le détail de la partition de chaque instrumentiste et l'effet à produire par l'ensemble, il est le seul à pouvoir indiquer à chaque exécutant quand il doit jouer et régir les nuances et le tempo.

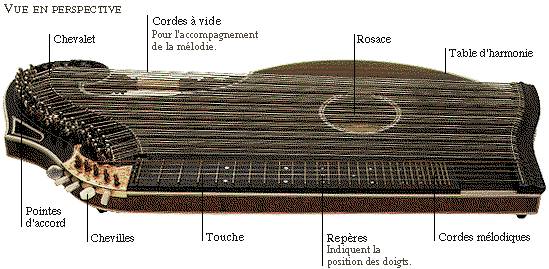

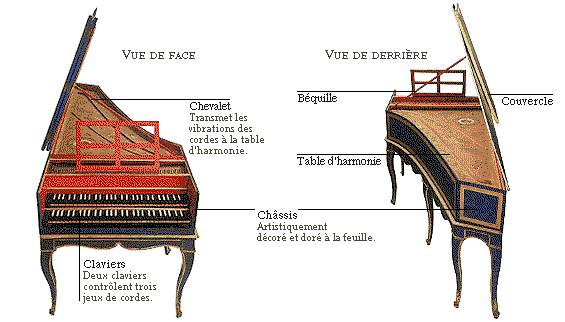

Chevalet : Pièce de bois posée entre la table d'harmonie et les cordes. Son rôle est double : Déterminer la longueur de corde vibrante et transmettre les vibrations de la corde à la table.

Chiffrage : Emploi de chiffres pour indiquer les notes d'un accord. Dans la musique baroque on écrivait seulement la ligne de basse que l'on chiffrait. Cela permettait aux instrumentistes de jouer les accords désirés par le compositeur mais en les disposant à leur gré.

Choeur : Ensemble de chanteurs. Il y a des choeurs pour voix de femmes ou voix d'hommes seulement ou des choeurs mixte pour quatres tessitures de voix.

Choral : Chant à plusieurs voix, harmonisé note par note, ce qui lui donne une allure stricte et statique.

Chorale : Choeur composé d'amateurs.

Chorégraphie : Art d'inventer et de régler les pas et la mise en scène d'un ballet.

Chorus : Terme de jazz pour désigner la mélodie qui constitue le refrain et qui est le point de départ des improvisations.

Chromatique : Gamme dans laquelle toutes les notes sont distantes d'un demi-ton seulement entre elles.

Cistre : Instrument à cordes pincées, beaucoup pratiqué en Europe entre les XIIIe et XVIIe siècle. il possède environ 10 cordes et 20 frettes. Au XVIIIe siècle, le cistre a été adopté par le Portugal comme instrument national sous le nom de chittara.

Cithare : Instrument à cordes de la Grèce antique, proche de la lyre.

Clairon : Instrument à vent en cuivre. Inventé après les guerres napoléoniennes, il fut inspiré du bugle anglais et utilisé pour la musique militaire.

Clarinette : Instrument à vent en bois et à anche simple. Issu du chalumeau, cet instrument fut tout d'abord fabriqué en Allemagne au début du XVIIIe siècle. Mozart fut le premier à le mettre en valeur en écrivant pour lui un concerto.

- Terme trés inadéquat servant à marquer la différence entre la tradition de la musique écrite dite "sérieuse" et celle de la musique populaire qui ne se propose pas les mêmes buts.

- Terme qui désigne la musique écrite entre 1750 et 1830, période pendant laquelle certaines formes très importantes de l'évolution de la musique (telles que la sonate) furent développées.

Clavecin : Instrument à clavier et à cordes pincées, particulèrement en vogue du XVIe au XVIIIe siècle.

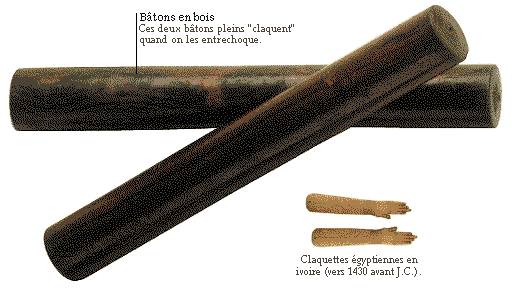

Claves : Instrument de percussion comprenant deux cylindres de bois qui sont frappés l'un contre l'autre.

Clavicorde : Instrument à cordes frapées par des lamelles métalliques. Apparu au Moyen-Age, il est spécialement réservé à la musique d'intimité. Il produit un son si doux que l'on ne l'entend pas à plus d'un mètre. Sa facture permettait un jeu très expressif. Il est considéré comme l'ancêtre du piano.

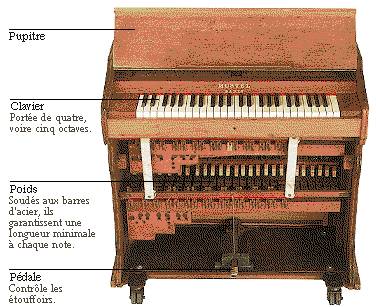

Clavier : Ce mot désigne au départ l'ensemble des touches qui, répondant à la pression des doigts, font fonctionner un mécanisme producteur de son. Les trois instruments à clavier les plus répandus sont le clavecin, le piano et l'orgue. On désigne ces instruments par ce terme.

Clef :

- Indication de solfège pour désigner la position des notes sur une portée. La clef d'ut première indique par exemple que la note ut se situe sur la première ligne, les autres notes trouvants ainsi leur place.

- Terme désignant les éléments en métal qui, dans les instruments à vent, ont pour role de boucher les trous auxquels les doigts n'ont pas accés.

Cluster : Ensemble d'au moins trois notes à intervalles rapprochés, produits en frappant le clavier avec la main ou le coude. Cette technique est particulière au XXe siècle.

Coda : Mot italien désignant queue. En musique, il désigne une section située à la fin d'un mouvement, en guise d'épilogue. Il reprend généralement le premier thème pour donner plus de poids à la cadence finale.

Col legno : Signifie avec le bois en italien. Pour les instruments avec archet, indique qu'il faut jouer en frappant les cordes avec le bois de l'archet pour produire un son sec.

Colophane : Matière résineuse que l'on obtient en distillant la térébenthine en dont on enduit les crins de l'archet.

Colorature : Manière de chanter hautement virtuose faisant appel aux gammes, trilles et autres vocalises. Rossini et Donizetti en ont fait un larga usage dans leurs opéras.

Come : Signifie comme en italien.

Come prima : Comme avant en italien.

Comédie-ballet : Pièce dans laquelle se combinent le théâtre, la musique et la danse. L'exemple le plus célèbre en est Le Bourgeois Gentilhomme de Moliere sur une musique de Lully.

Comma : Désigne l'intervalle le plus petit qui soit perceptible. En fait, la mesure du comma diffère selon les théoriciens.

Comodo : Adjectif qualifiant le tempo et signifiant : à l'aise.

Complainte : Chant du Moyen-Age sur un sujet tragique et comprenant plusieurs couplets.

- Petit concerto.

- Les instruments solistes dans un concerto grosso.

Concert master : Le premier violon dans les orchestres anglais, qui est souvent l'assistant du chef d'orchestre.

Concerto : Du latin concertare : rivaliser. Oeuvre écrite pour un orchestre et un instrument soliste dont l'intérêt réside précisément dans le contraste entre les deux masses sonores. Cette forme commença à être employée au XVIIIe siècle avec les instruments de l'époque (concertos de Telemann pour flûte à bec et de Bach pour clavecin) mais les grands maîtres sont Mozart et Haydn.

Concerto grosso : Concerto dans lequel l'opposition se fait entre un orchestre et un ensemble de quelques isnstruments solistes. C'est une forme trés pratiquée dans la musique baroque avec Corelli, Vivladi et surtout Bach.

Concitato : Mot italien qui signifie agité. Désigne en musique une composition hautement dramatique.

Concrète : La musique concrète est une nouvelle méthode de composition dans laquelle le compositeur utilise et transforme des sons déjà existants, qui ne sont pas produits par des instruments de musique.

Conduit : Chant liturgique du Moyen-Age destiné à accompagner les processions religieuses. Il est écrit à une ou plusieures voix sur un sujet édifiant.

Conservatoire : Etablissement d'enseignement de la musique. Le Conservatoire National de Paris fut établi en 1795, il succédait à l'Ecole gratuite de musique de la Garde Nationale (1792) et à l'Ecole royale de chant et de déclamation (1784-1788).

Consonance : Du latin consonare : sonner avec. Ce mot désigne des notes qui sonnent bien lorsqu'elles sont jouées ensemble. Il est difficile de déterminer ce qui peut être considéré comme consonance car cette notion dépend en grande partie de phénomènes culturels.

Contralto : Voix de femme la plus basse, d'une couleur sombre et d'un volume sonore trés ample.

Contrebasse : Instrument à cordes le plus grave de l'orchestre. Il mesure presque deux mètres. Employé surtout pour soutenir les basses dans l'orcheste, le rôle de soliste lui fut éventuellement confié. Le jazz en tire les effets les plus frappants.

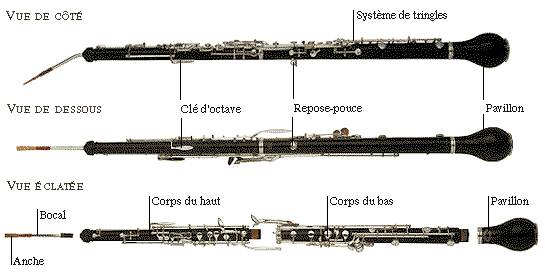

Contrebasson : Instrument le plus grave de la famille des bassons. Il mesure deux mètres cinquante et joue à l'octave au dessous du basson. Utilisé d'abord par Haendel, il fut ensuite remplacé par le tuba et dut attendre la fin du XIXe siècle pour être réintroduit dans l'orchestre.

Contreténor : Voix d'homme assez aiguë dont le registre se raproche de celui d'une voix de femme. Il joue un grand rôle dans la musique du Moyen-Age.

Contrechant : Chant écrit parallèlement à la mélodie principale pour la mettre en valeur.

Contrepoint : Méthode de composition dans laquelle on considère la musique d'une façon horizontale ce qui a pour résultat de donner plus d'importance à la mèlodie et à la combinaison de plusieurs chants qu'à la combinaison de plusieurs sons superposés.

Contre-temps : Note jouée sur la partie faible d'un temps et qui rend la musique expressive.

Copla : Pièce poétique et musicale originaire d'Andalousie dans laquelle tous les sentiments de la vie hispanique peuvent s'exprimer librement.

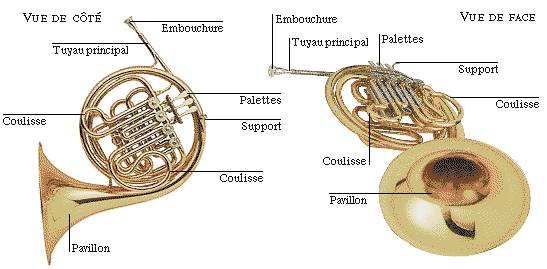

Cor : Instrument à vent de la famille des cuivres, consistant en un tube trés mince enroulé sur lui-même qui se termine par un pavillon évasé avec une embouchure. Il était connu des Romains sous le nom de "cornu". Au XVIe siècle, c'était l'instrument de chasse des français. Au XVIIIe siècle, trois pistons lui furent ajoutés et il devint un élément indispensable de l'orchestre.

Cor anglais : Instrument à vent de la même famille que le hautbois, possédant un registre plus grave et un timbre plus sombre que celui-ci.

Corde : Fil de boyau ou de métal qui participe à la production du son dans certains instruments.Il existe plusieurs façons de faire sonner une corde, ce qui détermine les catégories d'instruments. Les cordes de la guitare sont pincées avec les doigts, celles de la mandoline pincées avec un plectre, celles du violon frottées avec un archet et celles du piano frappées.

Corde à vide : Corde jouée sans intervenir sur la hauteur du son.

Cordes : Esemble des instruments à cordes frottées de l'orchsetre.

Cordes sympathiques : Cordes de laiton placées sous les cordes principales et qui vibrent par résonnance.

Coulé : Ornement qui lie deux sons.

Coulisse : Partie du trombone qui régle la hauteur des sons.

Couplet : Strophe de la chanson médiévale. Dans l'opéra-comique, chansons strophiques écrites sur des airs connus.

Courante : Danse italienne à 3 temps, assez rapide, employée dans la suite et trés en vogue à la cour de Louis XIV.

Crescendo : Terme indiquant qu'un son ou une phrase musicale doit être jouée avec une intensité croissante. Le Boléro de Ravel est un exemple de crescensdo orchestral.

Croche : Valeur rythmique brève de la musique européenne correspondant au huitième de la ronde.

Czardas : Danse hongroise inventée au XIXe siècle et utlisée par Liszt et Tchaïkovski.

Cuivres : Terme désignant les instruments à embouchure de l'orchestre, tels que la trompette, le trombone, le tuba ou le cor.

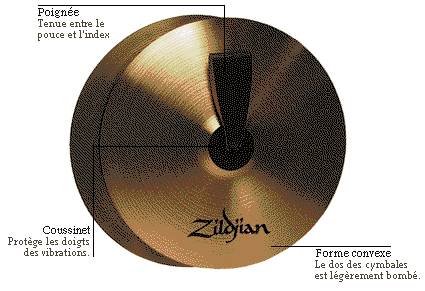

Cymbales : Instrument de musique comprenant deux plaques métalliques de forme circulaire, légèrement concaves.