Da capo : Mot italien signifiant du commencement. Il indique qu'il faut reprendre la pièce depuis le début.

Danse : Gestes et mouvements du corps humain qui expriment des états d'âme. Ces mouvements sont accompagnés d'une musique propre à entraîner les danseurs, comportant généralement une mélodie accompagnée d'un rythme marqué.

Darbukka : Instrument à percussion des pays arabes, constitué d'un pot de terre recouvert d'une membrane en peau.

Décacorde : Guitare à 6 cordes et 4 cordes graves ajoutées.

Déchant : Voix polyphoniques ajoutées au chant principal. Ce mot désigne également la voix aiguë dans un ensemble vocal du XVIe siècle.

Déchiffrage : Lecture et exécution d'une partition à première vue.

Deciso : Mot italien employé pour indiquer qu'il faut jouer d'une manière décidée.

Déclamation : Indique une manière de jouer ou de chanter certains passages qui doivent être interprétés de façon théâtrale.

Decrescendo : Mot italien qui est le contraire de crescendo et indique qu'il faut diminuer graduellement l'intensité d'un son.

Degré : Dans une gamme, chaque note est désignée par un numéro qui le situe par rapport à la première note. Exemple : dans la tonalité de do majeur, le do est le premier degré, le mi, le troisième.

Démanché : Geste par lequel, lorsque l'on joue d'un instrument à cordes, on déplace la main gauche pour lui faire prendre une autre position sur le manche.

Demi-cadence : Enchaînement d'harmonies donnant une impression d'attente.

Demi-pause : Signe rythmique représentant un silence qui dure la moitié d'une mesure.

Demi-soupir : Signe rythmique représentant un silence d'un huitième de la mesure.

Demi-ton : L'intervalle le plus petit de la musique européenne. Il existe deux sortes de demi-tons: le diatonique formé par deux notes de noms différents, et le chromatique formé de deux notes portant le même nom mais différenciées par l'altération qu'elles portent.

Détaché : Façon de jouer les sons en les séparant les uns des autres par un silence sans donner l'impression d'un jeu trop sec.

Développement : Terme désignant toutes les transformations que subit une idée musicale. Elles peuvent se limiter à une simple modification de la mélodie, du rythme ou de l'harmonie du thème. On peut aussi se livrer à une libre fantaisie en utilisant quelques éléments du thème.

Diabolus in musica : Au Moyen-Age l'intervalle formé par trois tons, représenté par les notes fa-si, était considéré comme un intervalle diabolique qu'il fallait soigneusement éviter.

Diapason : Fourche métallique qui, lorsqu'on la met en vibration, donne la note la, qui permet d'accorder les instruments d'un orchestre. La hauteur du son a varié selon les pays et les époques entre 415 et 445 hertz.

Dièse : Signe de la notation musicale indiquant que l'on rehausse la note devant laquelle se trouve le signe d'un demi ton.

Différentiel : Son né de la friction entre les fréquences de deux sons très voisins.

Diminué : Intervalle qui comporte un demi-ton de moins qu'un intervalle juste.

Diminuendo : Synonyme de " decrescendo ". Indication signifiant qu'il faut diminuer le son.

Diminution : Procédé technique qui consiste à raccourcir les valeurs rythmiques d'une mélodie, ce qui rend le discours plus intense.

Dirge : Mot anglais désignant un chant funéraire.

Dissonance : Effet produit par des sons qui ne sonnent pas bien ensemble.

Divertissement : Désigne au départ les moments dans un opéra où des airs et des danses interrompent le drame. Au XVIIIe siècle le terme est employé pour nommer une suite de petits morceaux instrumentaux simples.

Dixième : Intervalle entre deux notes. La particularité de la dixième est de ressembler à une tierce dont les deux notes alors sont séparées par une octave.

Dixtuor : Pièce de forme sonate écrite pour dix instruments. Les divertissements du XVIIIe siècle étaient souvent écrits ainsi.

Dodécaphonisme : Méthode de composition introduite par le compositeur Schönberg dans laquelle il faut faire entendre successivement les douze demi-tons de la gamme dans un ordre déterminé. Une fois un de ces sons joués, il ne peut réapparaître avant que les onze autres aient été entendus. Schönberg mit au point ce système dans l'Echelle de jacob écrit entre 1917 et 1922.

Doigté : Ordre dans lequel on place les doigts sur un instrument. Un bon doigté facilite l'exécution d'une pièce. Un chiffre est attribué à chaque doigt : au piano le pouce est nommé premier doigt, etc.

Doigté de substitution : Doigté dans lequel on substitue un doigt par un autre sur la même note sans la répéter. Cette technique permet de libérer la main dans certaines positions complexes. Exemple : on joue le do avec le pouce mais tout de suite après il faut jouer un si tout en tenant le do. Il faut substituer l'index au pouce pour pouvoir jouer la note suivante.

Doigté fourchu : Technique employée sur certains instruments à vent. Au lieu de boucher le trou correspondant à une note donnée, on en bouche un autre, ce qui facilite certains traits techniques.

Doïne : Musique populaire roumaine. Essentiellement destinée à la cornemuse ou à la voix, elle se compose de trois parties: une introduction rythmique, une partie médiane plus mélodique et une conclusion de quelques phrases mélodiques.

Dolce : Terme signifiant doux et serein.

Dolendo : Terme latin soulignant le caractère plaintif et douloureux d'un morceau.

Dominante : Cinquième degré de la gamme. C'est une des notes les plus importantes dans la théorie de l'harmonie classique européenne car elle sert, avec le premier degré, de point d'appui fondamental pour définir une tonalité.

Domra : Instrument de la musique russe populaire appartenant à la famille des luths à manche long. Importé au XIIIe siècle par les Mongols, cet instrument donna naissance à la balalaïka.

Double barre : Double trait placé verticalement à la fin d'une partition. Lorsqu'elle est précédée de deux points, cela signifie qu'il faut rejouer la partition.

Double bémol/double dièse : La répétition des signes symbolisant les dièses et les bémols signifie qu'une note est abaissée ou rehaussée de deux demi-tons: un do par exemple devient un ré. Cette convention est utilisée pour des raisons de pratique théorique.

Double chœur : Technique d'écriture employant deux chœurs. Les deux groupes de voix étant situés sur des tribunes différentes, produisent des effets de répons et d'écho. Josquin des Près est le premier à l'avoir utilisée.

Double concerto : Concerto pour deux instruments solistes et orchestre. Le Concerto pour violon et violoncelle de Brahms compte parmi les plus célèbres.

Double corde : Technique des instruments à archet consistant à jouer deux cordes simultanément. Bach et Paganini en tirèrent de brillants effets au violon.

Double croche : Valeur rythmique de la musique occidentale consistant en un seizième de temps.

Double fugue : Lorsque le contrepoint qui accompagne le sujet d'une fugue est suffisamment important pour constituer un deuxième sujet, la pièce devient une double fugue.

Doublure :

Douçaine : Instrument à anche d'une forme semblable à celle de la flûte à bec. Il fut joué par les ménestrels du XIIIe siècle.

Drame liturgique : Pièce de théâtre du Moyen Age jouée à l'église. Les sujets de ces pièces étaient naturellement religieux et empruntaient à la Bible mais aussi à des œuvres de l'Antiquité. Les acteurs s'habillaient avec des vêtements ecclésiastiques arrangés de façon inhabituelle. La musique provenait de styles variés, allant de l'hymne au répons.

Drame lyrique : Se distingue de l'opéra par l'unité créée entre l'élément dramatique de l'action et l'élément symphonique. Wagner fut le premier à imposer ce genre qui fut ensuite repris par Debussy dans Pelléas et Mélisande et par Richard Strauss dans Salomé et Elektra.

Drama per musica : Nom donné aux premiers opéras au XVIIe siècle et préservé jusqu'au XVIIIe par Bach.

Dulcian : Nom donné au basson en Allemagne au XVIe siècle pour désigner un instrument fait d'une seule pièce et possédant uniquement trois clefs.

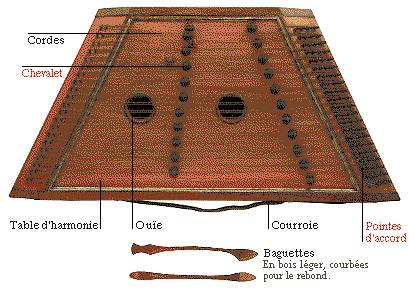

Dulcimer : Instrument du Moyen Age de la famille des cithares. Deux à quatre cordes métalliques sont tendues sur une caisse de résonance et frappées avec des battes.

Duo : Pièce comportant deux lignes mélodiques superposées. Selon les époques, les duos étaient écrits pour deux instruments identiques, deux instruments différents ou deux voix, les deux lignes restant d'égale importance.

Duolet : Terme désignant un groupe de deux notes égales, introduites dans une mesure ternaire. Deux croches en duolet auront une valeur égale à 3 croches.