Madrigal : Pièce de musique vocale au XIVe siècle en Italie et dont la forme ne disparut que quatre siècles plus tard. D'abord la forme comprenait 2 ou 3 voix, elle était construite sur des tercets ; une ligne vocale différente était consacrée à chaque vers et était reprise pour la strophe suivante. Landini est le premier nom que l'on retient. A la Renaissance, le mot recouvrait une forme nettement plus évoluée : les poèmes utilisés étaient d'une grande qualité, l'effectif vocal était augmenté à 4 ou 5 voix, le langage musical devenu plus raffiné était de nature contrapuntique et la forme plus libre. L'apogée fut atteint avec les madrigaux de Monteverdi et de Gesualdo.

Maestoso : Indication italienne signifiant majestueux.

Magnificat : Cantique liturgique tiré de l'Evangile de saint Luc. Le sommet dans cette forme fut atteint par Bach qui écrivit son œuvre en 1723.

Maître de chapelle : Musicien responsable d'une chapelle de musique attachée soit à une cathédrale, soit à une cour princière. Ses tâches étaient multiples car il devait diriger tous les services, composer les motets et les messes, enseigner la musique aux enfants et prendre soin de l'orgue et de tous les instruments de la chapelle.

Majeur : Est dite majeure toute gamme construite sur une division de l'octave en huit notes. La distance entre ces notes sera d'un ton, excepté entre la troisième et la quatrième, puis la septième et la huitième. L'intervalle entre la première et la troisième notes, dite tierce majeure, composée de deux tons, caractérise la gamme majeure. Cette gamme n'existait pas dans le chant grégorien et ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'elle commença à être utilisée en Angleterre dans les chants profanes puis à être employée couramment. A partir du XVIIe siècle, elle devint l'échelle prédominante de la musique européenne.

Malaguena : Chant populaire issu de la province de Malaga. Le rythme ternaire et vif permet d'en faire une danse.

Manche : Elément indispensable à tout instrument à cordes, consistant en une longue pièce de bois. Son rôle est de supporter les cordes sur toute leur longueur ; à une extrémité se trouve le chevillier qui permet d'accorder l'instrument ; sur toute sa face supérieure se trouve la touche qui permet d'appuyer sur les cordes. Selon les instruments, on utilise des bois plus ou moins durs.

Mandoline : Instrument à cordes pincées ressemblant à un petit luth. Il apparaît à la Renaissance mais commence à être apprécié au XVIIIe siècle. Il possède quatre paires de cordes, accordées comme celles du violon et pincées avec un plectre. Bien qu'associé à la musique populaire italienne, il a été introduit dans l'orchestre par Vivaldi, Mozart et Stravinski.

Mandore : Instrument dont la forme se rapproche de celle de la mandoline dont il est probablement l'ancêtre. C'était, selon un musicologue du XVIe siècle, "un instrument des plus usités", car il avait les mêmes qualités que le luth mais était plus facile à jouer.

Manécanterie : Ecole destinée à former les enfants au chant.

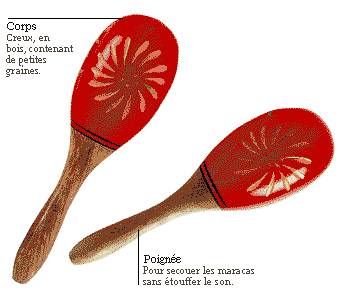

Maracas : Instrument de percussion répandu dans toute l'Amérique latine. Il est constitué de calebasses, dans lesquelles se trouvent des graines sèches, montées sur des bâtons. Lorsqu'on les secoue, elles produisent un son sec qui convient à la musique populaire de la région.

Marcato : Terme indiquant qu'il faut jouer une note ou une ligne mélodique de façon marquée et emphatique.

Marche : Pièce de musique, au rythme marqué régulièrement, et de mesure binaire, faite pour imiter le pas de l'homme. Les marches militaires peuvent être de quatre tempi différents selon l'action menée. Elle à été beaucoup exploitée par tous les grands compositeurs comme pièce de caractère ou comme intermède dans les opéras.

Marche harmonique : Procédé qui consiste à reproduire une formule harmonique sur plusieurs degrés consécutifs, par exemple. do-fa-sol, ré-sol-la, et ainsi de suite.

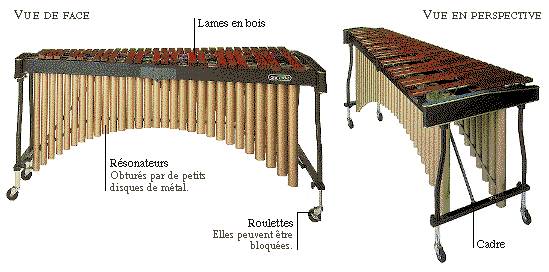

Marimba : Sorte de xylophone très utilisé en Amérique latine mais originaire d'Afrique noire. Cet instrument est fait de cinq octaves de résonateurs en bois, accordés sur la gamme tempérée, et disposés comme le clavier d'un piano. Le timbre en est plus mat que celui du xylophone.

Marteau : Elément de la mécanique du piano qui frappe la corde. Il est en général recouvert de feutre.

Mascarade : Divertissement à grand spectacle dans lequel des personnages masqués défilaient dans les rues, suivis de chanteurs et d'instrumentistes. Ils avaient surtout lieu au moment du carnaval.

Mässig : Terme allemand indiquant qu'il faut adopter un tempo modéré.

Matassin : Danse du XVIe siècle dans laquelle le danseur vêtu en costume de guerre ou d'Arlequin exécutait des figures grotesques.

Mattinator : Chant du matin ou aubade d'origine italienne.

Mazurka : Danse paysanne polonaise qui fut introduite dans la musique de cour au XVIIe siècle. Son rythme est assez particulier : la mesure est ternaire mais les accents sont placés de façon variée. Chopin jouait ses Mazurka en appuyant sur le deuxième temps, c'est-à-dire le plus faible.

Médiante : Troisième note de la gamme en comptant de bas en haut : par exemple, le mi pour la gamme de do.

Médium : En chant, le registre moyen de la voix qui correspond à la voix parlée.

Meistersinger : Institution germanique qui fleurit aux XVe et XVIe siècles. Elle regroupait des artisans dans des écoles de chant dont les règles étaient très codifiées. Des concours étaient organisés où l'on examinait les rimes, la métrique et la poésie. Les mélodies se chantaient sans accompagnement. Leur forme était strophique et leur tonalité modale. Wagner a écrit un opéra, les Maîtres chanteurs de Nuremberg, où il met en scène un concours de cette époque.

Mélisme : Dans le plain-chant, groupe de notes chantées sur une seule syllabe. Plus tard le terme désignera toute figure mélodique qui orne un chant.

Mélodie :

- Par opposition à l'harmonie, une succession de notes possédant une forme musicale. Les lois dé la mélodie ont toujours été très floues, obéissant aux goûts des différentes époques.

- Equivalent français du Lied germanique. Les grands compositeurs de cette forme furent Berlioz, Fauré et Debussy.

Membraphone : Instrument de musique composé d'une membrane mise en vibration comme la timbale.

Ménestrel : A l'origine, personnage attaché à la cour et qui avait pour rôle non seulement de chanter mais d'effectuer des missions diplomatiques. Les ménestrels occupaient une place importante dans la société du Moyen-Age, le célèbre Blondel de Nesle, attaché à Richard Cœur de Lion en fut un exemple. Plus tard ils s'organisèrent en corporations, telle celle des Meistersänger allemands.

Menuet : Danse à trois temps d'origine française qui comprend deux parties et se conforme au modèle A-A-B-B-A. Lully l'introduisit à la cour de Louis XIV et elle connut une grande vogue en tant que danse avant d'être incluse dans une pièce de musique de concert, la suite. Le menuet devient ensuite le troisième mouvement des sonates et des symphonies et garda cette place jusqu'à ce que le scherzo la lui prenne.

Messa di voce : Technique vocale qui consiste à tenir un son en jouant sur la dynamique pour aller du pianissino au fortissimo. Elle fut très employée au XVIIIe siècle dans le bel canto italien.

Messe : L'ordinaire la messe, c'est-à-dire la partie de la grand-messe ou messe chantée qui ne varie pas, fut d'abord écrit en plain-chant. Avec l'introduction progressive de la polyphonie, de nombreux compositeurs écrivirent des pièces qui avaient pour thème les différentes parties de l'ordinaire, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei Certains compositeurs, dont en particulier Bach avec sa Messe en si, ont laissé des chefs d'œuvre. Ce ne fut que plus tard que de la musique fut écrite pour accompagner le propre ou partie de la grand-messe qui change selon les occasion. Les messe de requiem de Mozart et de Berlioz en sont des exemples célèbres.

Mesto : Terme italien signifiant triste et mélancolique.

Mesure :

- Terme de technique musicale désignant une division régulière du temps musical. Chaque fragment compris deux barres de mesure doit théoriquement être de durée identique au autres fragments. Ainsi, dans une mesure à ¾, il faut retrouver l'équivalent de 3 noires dans chaques mesures.

- Ce terme désigne la division rythmique de base d'une mesure. Il existe dans la musique classique deux types de mesure:

- La mesure binaire dont toutes les subdivisions se font par deux : deux croches dans une noire, deux noires dans une blanche, etc.

- La mesure ternaire dont toutes les subdivisions se font par trois : trois croches dans chaque noire, etc.

Métallophone : Instrument à percussion comprenant un jeu de lames en métal.

![]()

Métamorphose : Processus de transformation utilisé dans la composition. Cette technique diffère de la variation en ce que les paramètres de l'idée musicale peuvent être modifiés mais que le caractère doit en demeurer inchangé.

Méthode : Ouvrage didactique visant à enseigner les bases d'une technique instrumentale. Apparue en 1764, la première méthode était destinée au clavecin.

Mètre : Terme emprunté à la poésie où il désigne le rapport rythmique entre les syllabes d'un vers. Dans la musique chantée on est obligé de respecter ces rapports et, par extension, il existe un travail métrique proche de la déclamation dans beaucoup de musiques purement instrumentales, celle de Beethoven par exemple.

Métronome : Appareil mécanique gradué qui permet de découper le temps en intervalles réguliers. Un appareil traditionnel comprend des divisions allant de 40 à 208 battements qui correspondent aux divers tempi. Le nombre des graduations correspond à un nombre de battements par minutes. Cet appareil fut breveté en 1816 par Maelzel.

Mezza voce : Terme italien signifiant à mi-voix.

Mezzo : Mot italien signifiant moitié ou demi. Mezzo piano veut dire modérément piano ; mezzo forte, modérément forte, ce qui permet de graduer les nuances. Mezzo soprano désigne une voix de femme dont le timbre est plus coloré que celui d'un soprano mais plus clair que celui d'un alto.

Micro-intervalle : Intervalle plus petit que le demi-ton. Beaucoup pratiqué dans toutes les musiques populaires, il a été introduit dans la musique classique au XXe siècle.

Mineur : Mode le plus en usage en musique classique après le majeur, il comprend toujours un demi-ton de moins que son équivalent majeur. Ainsi pour l'intervalle Do-Ré, deux genres d'intervalles existent. L'un, le majeur, est composé d'un ton, l'autre, le mineur, est composé d'un demi ton diatonique, Do-Ré bémol. Dans un accord mineur, la quinte est toujours juste mais la tierce est toujours abaissée pour être composée d'un ton et demi. La gamme mineure n'est qu'une dérivée de la gamme majeure.

Minime : Terme utilisé au XIVe siècle pour désigner des valeurs rythmiques brèves. Il correspond à notre blanche actuelle.

Minnesang : Poème lyrique du Moyen Age germanique. Minne signifiait amour, et une telle œuvre était dédiée par un poète à la dame de ses pensées.

Mirliton : Instrument à vent formé d'un tuyau obturé aux bouts par des membranes percées d'un trou ; l'instrumentiste souffle en émettant un son qui est amplifié par résonance.

Miroir : Procédé de composition dans lequel les intervalles d'un passage musical sont inversés, formant ainsi une image renversée parfaite. Le motif Fa, Mi, Do, est par exemple le miroir de Do, Mi, Fa. Cette technique est surtout pratiquée dans la musique contrapuntique.

Miserere : Nom donné au Psaume L. de David et, par extension, à la musique écrite pour accompagner les paroles de ce psaume.

Missa : Mot latin d'où le mot de messe dérive. On distingue la Misa solemnis qui est une version complète de la messe, accompagnée d'une musique très élaborée, de la Misa brevis qui est beaucoup plus concise. Beethoven, par exemple, a écrit pour la première et Vivaldi et Britten la deuxième. Une troisième forme de messe existe, la Missa sine nomine - sans nom - qui est entièrement faite de mélodies écrites par un compositeur et qui ne comporte aucun emprunt au chant grégorien.

Misurato : Terme de direction d'orchestre signifiant mesuré.

Mit : Préposition allemande signifiant "avec". Dans les partitions on trouve souvent des indications telles que : mit Ausdruck (avec expression), etc.

Mixage : Technique qui consiste à mélanger plusieurs enregistrements, ce qui permet de découvrir des effets sonores nouveaux.

Mixte : Adjectif désignant des ensembles de timbres différents. Un chœur à voix mixtes est un chœur où des voix d'hommes s'allient à des voix de femmes.

Mode : Série de notes agencées dans un ordre particulier. Depuis le XVIIe siècle, il n'existe dans la musique classique plus que deux modes composés chacun de sept notes. Ce sont le mode majeur et le mode mineur. Au Moyen Age cependant, il y en avait huit et dans la musique indienne il en existe plus de deux cents.

Moderato : Terme italien assez flou servant à indiquer un tempo modéré. Il est souvent employé avec le mot allegro ; allegro moderato veut dire allegro modérément rapide.

Modo : A la mode de, en imitant un style musical.

Modulation : Changement de tonalité au cours d'une pièce qui obéit à des règles d'harmonie précises. A chaque époque correspondent des lois qui lui sont propres.

Moll : Mot allemand pour dire mineur.

Molto : Mot italien signifiant beaucoup, employé pour des indications de tempo, molto vivace veut dire très vite.

Moment musical : Pièce de caractère écrite par Schubert, d'une très grande maturité et de forme libre.

Monodie : Terme désignant une musique linéaire à une voix. Il est aussi employé pour désigner un style musical né à la fin du XVIe siècle qui accordait une grande importance à la juste déclamation musicale d'un texte poétique. Le chant était accompagné d'un continuo discret qui correspond à la naissance de l'harmonie. Ce style pratiqué dans les opéras et les madrigaux formait un contraste marqué avec la musique polyphonique en usage pour les messes et les motets.

Monodrame : Œuvre pour une voix et orchestre, utilisant le chant et la voix parlée. Ce genre, né au XVIIIe siècle, est encore cultivé de nos jours : Erwartung de Schönberg en est l'exemple moderne le plus célèbre.

Monothématique : Composition construite sur un seul thème. Les premiers mouvements des sonates de Haydn sont souvent Monothématiques.

Morbida : Doux ou délicat, à ne pas confondre avec morbide.

Mordant : Ornement en usage aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il s'écrit au-dessus de la note et il est signalé par la lettre m barrée. Ce signe indique qu'il faut ajouter la note inférieure en broderie dans un trille plus ou moins bref. Ainsi un mordant sur la note do se jouera do-si-do-si-do.

Morendo : Terme italien signifiant que la musique doit s'éteindre graduellement.

Moresca : Danse de la Renaissance. D'un caractère burlesque, elle était exécutée par deux groupes de danseurs qui mimaient une bataille entre les Maures et les chrétiens.

Mosso : Italien pour mouvement. Più mosso signifie plus de mouvement, meno mosso signifie moins vite.

Motet : Composition vocale religieuse écrite dans un style polyphonique qui se différencie de la messe par le choix des textes. Au XIIIe siècle, les compositeurs superposaient des textes d'origine profane aux prières du chant grégorien. Mais au XVIe siècle, cet usage curieux fut aboli et la musique des motets fut écrite pour un texte unique traitant un sujet religieux. Bruckner et Poulenc sont les derniers compositeurs à avoir écrit des motets.

Motif : Figure mélodique ou rythmique brève et aisément reconnaissable, contribuant à former une mélodie. En analyse musicale, ce terme désigne l'élément le plus petit qui puisse être analysé.

Moto : Synonyme de mosso. Il est fréquent de rencontrer l'indication con moto, c'est-à-dire avec mouvement.

Mouvement perpétuel : Pièce instrumentale d'une grande virtuosité, écrite sur un motif bref qui se développe sans interruption jusqu'à la fin du morceau.

Muneira : Danse de Galice au caractère animé et au rythme ternaire. Elle s'accompagne d'un tambour de basque.

Musette :

- Sorte de cornemuse à deux tuyaux percés de six trous, très en vogue sous le règne de Louis XIV.

- Danse pastorale qui a pour caractéristique d'avoir une pédale tenue tout le long du morceau.

Musica ficta : Terme employé au Moyen Age pour désigner toutes les altérations accidentelles, c'est-à-dire les notes n'appartenant pas aux modes en usage. Dans une cadence fa-sol, le dièse introduit devant le fa en est un exemple. Ces notes n'étaient d'ailleurs pas toujours indiquées, le soin de les choisir étant laissé au musicien au bon goût duquel on faisait confiance.

Musicastre : Terme péjoratif désignant un mauvais musicien.

Musicologie : Etude scientifique et historique de la musique.

Musicothérapie : Recherches visant à soigner les personnes atteintes de diverses affections par l'audition de différentes musiques. Il semble possible d'obtenir grâce à cette méthode trois effets différents : détendre le patient, l'éveiller ou le rendre conscient et enfin réorganiser sa personnalité.

Musique de

chambre : Terme désignant au départ toute

musique jouée ailleurs qu'à l'église ou à l'opéra. Depuis le XVIIIe

siècle, ce terme recouvre toute musique jouée avec un nombre réduit de

musiciens. Un quatuor à cordes ou une mélodie appartiennent à cette catégorie.

La particularité de cette musique est d'avoir été écrite pour des

amateurs et pour une exécution dans un cadre intime. Cette distinction n'est

cependant plus valable depuis la deuxième moitié du XIXe

siècle.![]()

Musique de scène : Musique destinée à mettre en valeur une action dramatique présenté au théâtre. Le "banquet" dans le Don Juan de Mozart et la valse dans la Traviata de Verdi en sont des exemples. Exécutée d'abord dans les coulisses, elle se développe peu à peu sur la scène.

Musique des sphères : Théorie pythagoricienne selon laquelle les planètes produisent un son en se déplaçant. Les cordes de la lyre, au nombre de sept, étaient accordées selon des correspondances avec les astres. En 1619 Kepler balaya ces théories.

Musique mesurée à l'antique : Tentative faite au XVIe siècle pour revenir à la prosodie grecque en faisant correspondre exactement les syllabes des vers au rythme de la phrase musicale. En 1570, Baïf fonda une Académie pour développer cet art.

Mutig : Adjectif allemand signifiant "jouer hardiment".

Mystère : Sorte de drame liturgique en faveur à la fin du XIVe siècle. Présenté les jours de foire, le spectacle se déroulait devant une cathédrale ou dans la cour d'un château. Le sujet en était soit la Passion, soit la Résurrection du Christ, et les acteurs étaient accompagnés d'une dizaine de musiciens jouant de la flûte, de la vièle et de la saqueboute.