Obligato : "Obligé" en italien. Dans les sonates en trio de l'époque baroque, ce terme désigne les instruments qui doivent obligatoirement être inclus pour l'exécution.

Octave : Intervalle constitué de huit degrés diatoniques. Il correspond en fait au redoublement de la première note de la gamme. De part sa valeur physique simple (qui correspond à la division de la corde en deux) il est d'usage universel.

Octave brisée : Notes de l'octave jouées l'une après l'autre en batteries très rapides. Ce type d'écriture est employé surtout le piano.

Octavier : jouer les notes non pas telles qu'elles sont écrites mais à l'octave supérieure ou inférieure. Cette technique facilite l'écriture et la lecture. Le signe 8 va, c'est à dire octava alta (haut) ou bassa (bas) sert à indiquer quand il faut l'utiliser.

Octobasse : Contrebasse de proportions immenses. Elle a quatre mètres de haut et il faut des clefs pour pouvoir en jouer.

Octuor : Pièce de forme sonate, écrite pour huit instruments ou voix.

Ode : Poème mis en musique. De forme strophique, il se rapporter des personnages ou à des événements importants.

Off-beat : Terme appartenant au vocabulaire du jazz et désignant les notes jouées à contretemps.

Offertoire : Pièce chantée au moment de la consécration de l'hostie, lors d'une messe. Elle est formée de versets dans lesquels furent introduits des vocalises d'une haute virtuosité.

Olifant : Cor en ivoire que les chevaliers du Moyen Age portaient pour émettre des signaux.

Ondes Martenot : Instrument de musique inventé pendant la Première Guerre mondiale par Martenot. C'est un des premiers instruments électroniques. Il comporte un clavier de sept octaves avec des touches permettant de modifier le timbre et même de faire glisser les sons.

Onzième : Intervalle formé de onze degrés (do-fa) correspondant au redoublement de la quinte.

Opéra : Mot qui signifie "œuvre" en italien. Composition dramatique dont les acteurs chantent plus qu'ils ne parlent, accompagnés par un orchestre. Servant à relier les différentes parties de l'histoire et à caractériser les personnages, la musique joue un rôle prépondérant. Cette forme d'art est née en 1600 sous le nom de Dramma per Musica avec la création de l'Euridice de Peri. C'était un texte poétique chanté dans un style récitatif. Avec l'Ôrfeo de Monteverdi, le genre se développa considérablement, la musique occupant un rôle beaucoup plus important. Rome et Venise où, en 1637, s'ouvrit le premier opéra l'adoptèrent. Il fut ensuite introduit en France où Lully et Rameau en fixèrent les formes. A la fin du XVIIIe siècle, Gluck et Mozart lui apportèrent l'un un traitement nouveau du texte, l'autre un sens de la mélodie et une caractérisation des personnages par leur voix. Plus tard Weber créa l'opéra allemand qui connaîtra son apogée avec Wagner.

Opéra-ballet : Spectacle dans lequel chaque acte trace une histoire complète, les différentes parties étant seulement reliées entre elles par un titre commun. Il fut très en vogue en France au XVIIIe siècle.

Opéra bouffe : Opéra satirique, humoristique et léger, très en vogue en France dans la deuxième partie du XIXe siècle. Il est dérivé de l'opera buffa. Le compositeur le plus connu dans ce genre est Offenbach.

Opera buffa : Genre né en Italie au XVIIe siècle. Les acteurs s'inspiraient de la Commedia dell'arte et, au contraire de l'opéra-comique, la pièce était entièrement chantée. La plus connue de ces œuvres est la Serva padrone de Pergolèse.

Opéra-comique : Opéra d'inspiration comique apparu en France au XVIIIe siècle. Les parties musicales étaient entrecoupées de dialogues parlés et les sujets étaient généralement des satires à base de motifs mythologiques. Plus tard, des sujets historiques ou d'actualité furent introduits par des compositeurs comme Grétry et Monsigny et le terme finit par désigner un opéra qui inclut des parties parlées.

Opera séria : "Opéra sérieux", traitant de sujets héroïques ou tragiques. Au XVIIIe siècle, il s'opposait à l'opera buffa.

Opérette : Petit opéra d'un genre léger, comprenant des dialogues parlés, des chansons et des danses. La Belle Hélène d'Offenbach en est le plus célèbre exemple. Malgré la légèreté du genre, une grande virtuosité vocale est requise des chanteurs.

Ophicléide : Instrument à vent appartenant à la famille des cuivres et sonnant dans le registre grave. Inventé en 1817 par un Français nommé Asté, il fut utilisé dans des orchestres militaires.

Opus : Du latin "œuvre". Terme utilisé pour numéroter les œuvres des compositeurs. L'opus n°1 de Schumann est une œuvre pour piano. Généralement, les numéros d'opus suivent l'ordre chronologique dans lequel les compositions ont été écrites. Il existe cependant des exceptions à cette règle, un opus pouvant parfois recouvrir plusieurs pièces. Les trois premières sonates de Beethoven, par exemple, sont cataloguées de la manière suivante : opus 10, n° 1, 2, 3.

Oratorio : Opéra écrit sur des sujets religieux. Aucune mise en scène ne donne une forme visuelle au drame dont seule la musique confiée à un orchestre, un orgue, des chœurs et plusieurs solistes exprime les péripéties. On dit aussi qu'un opéra est joué "en oratorio" lorsqu'il est exécuté dans une salle de concert, sans mise en scène.

Orchestique : Art de la danse et de la pantomime chez les Grecs.

Orchestre : Ensemble important de musiciens réunis pour donner à entendre une œuvre. Il se divise en plusieurs groupes : les cordes (premiers et seconds violons, altos, violoncelles et contrebasses), les bois (flûtes, hautbois, clarinettes), les cuivres (trompettes, trombones, cors) et les instruments à percussion (timbales, triangle, caisse claire). Le nombre des musiciens a considérablement varié selon les époques. Bach employait une vingtaine d'instrumentistes alors que l'exécution de la Huitième Symphonie de Mahler en nécessite cent quarante.

Orchestration : Art de combiner des sons instrumentaux dans le but de mettre en valeur une œuvre. Les premières partitions que l'on puisse vraiment considérer comme orchestrées sont celles des Symphonies sacrées du compositeur italien Gabrieli, écrites en 1597. Plus tard, Lully donna à l'orchestration des bases solides que Rameau développa. Ce furent cependant les compositeurs du XIXe siècle qui se préoccupèrent vraiment de cet art et donnèrent parfois une importance primordiale à certains effets orchestraux.

Ordre : Au XVIIe siècle, synonyme de suite. Les œuvres pour clavecin de Couperin sont regroupées dans des ordres.

Organier : Facteur et réparateur d'orgues.

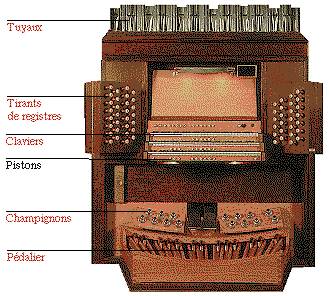

Orgue : Instrument à clavier dont le son est produit par de l'air soufflé dans les tuyaux, de tailles et de formes variées. L'exécutant a ainsi la possibilité de changer les timbres et les registres à l'aide de "jeux" situés sur les côtés du clavier. Le pédalier amplifie les possibilités de l'instrument qui peut remplacer un orchestre. Cet instrument qui existe depuis l'Antiquité n'a pas cesse de se développer jusqu'au XXe siècle. Sa contribution consiste en un système de soufflerie électrique qui assure une plus grande régularité du son.

Orgue de Barbarie : Instrument dont le son est produit par une rangée de flûtes bouchées par des clapets. Une manivelle permet d'actionner une soufflerie qui envoie de l'air dans les tuyaux par un système mécanique. Cet instrument fut inventé vers 1800 et servait aux musiciens ambulants.

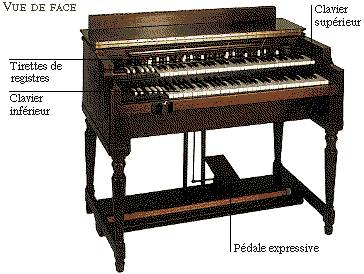

Orgue électrique : Clavier relié à des circuits électroniques. Des combinaisons sonores très diverses sont possibles grâce à divers boutons de registres. De nos jours, cet instrument connaît une grande popularité en raison de son prix très raisonnable et de la facilité avec laquelle on peut produire toutes sortes de sons.

Ornementation : Art d'ajouter des sons pour embellir une ligne mélodique. Pendant longtemps, cette technique transmise oralement n'a fait l'objet d'aucune notation. Certaines conventions tacites permettaient aux interprètes de savoir de quelles façons introduire leurs broderies. Au XVIIe siècle, des signes apparurent pour indiquer les ornements et au XIXe siècle les compositeurs les écrivirent dans leur entier.

Ossi : Mot qui signifie "ou bien" en italien. Inscrit au-dessus de la portée, il indique qu'une autre version est possible. Liszt écrivait souvent plusieurs versions d'un même trait.

Ostinato : Phrase musicale qui se répète imperturbablement pendant que les autres éléments mélodiques varient. Le plus célèbre exemple en est l'air de la mort de Didon dans l'opéra Didon et Enée de Purcell.

Ouverture : Pièce orchestrale placée au début des opéras ou des suites comme introduction. L'ouverture à la française est une pièce en trois parties : lent - vif - lent. Les parties lentes, en valeurs pointées avec des trilles sur les notes longues, ont toujours un caractère très solennel tandis que la partie rapide a généralement un style fugué. La notion d'ouverture est née au XVIIIe siècle mais cette forme n'a atteint son épanouissement qu'avec les ouvertures de Beethoven et celles Mendelssohn.