Saltarelle : Danse italienne, rapide, à 6/8, d'allure sautillante, très en vogue au XVIe siècle.

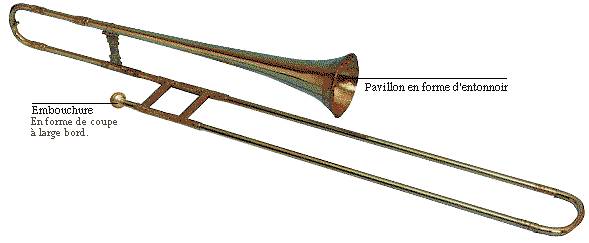

Saqueboute : Ancêtre du trombone dont il se différencie seulement par un tuyau plus étroit. Il fit son apparition au XVe siècle.

Sarabande : Danse lente et noble, provenant d'Espagne et introduire en Europe au XVIe siècle. Elle est de mesure ternaire avec un appui sur le deuxième temps.

Sarangi : Instrument à cordes et à archet, très répandu en Inde.

Savart : Acousticien du XIXe siècle qui a donné son nom à la division des intervalles telle qu'on la pratique de nos jours : Ainsi un ton se compose de 50 savarts.

Saxhorn : Instrument à vent en cuivre, inventé au XIXe siècle par Adolf Sax et adopté par les fanfares.

Saxophone : Instrument à vent en cuivre, utilisant une anche simple, de perce conique. Il en existe sept tailles. Cet instrument connut un grand succès au XXe siècle, notamment grâce au jazz.

Scherzando : Mot italien utilisé pour indiquer, qu'il faut jouer d'une façon espiègle et vive.

Scherzo : Mot italien signifiant "plaisanterie". Au XVIIe siècle c'était une pièce brève, d'un caractère léger. Beethoven lui donna une grande importance en l'introduisant dans ses sonates pour remplacer le menuet. Le scherzo adopta la forme du menuet mais prit un caractère de plus en plus dramatique que Chopin et Brahms exploiteront dans des pièces assez longues, en un seul mouvement.

Scordatura : Mot italien signifiant "désaccordé". Technique consistant à changer l'accord habituel des instruments à cordes.

Seconde : Terme désignant le deuxième degré de la gamme, ré, et aussi un intervalle d'un ton : do-ré est une seconde majeure.

Segue : Signe placé à la fin d'une pièce pour indiquer qu'il faut l'enchaîner directement à la pièce suivante.

Séguédille : Danse et chant espagnols dont la métrique varie selon les régions. Elle se compose de couplets de quatre vers introduits par des préludes instrumentaux à trois temps.

Seize-pieds : Tuyaux d'orgue faisant entendre les notes une octave plus bas que telles qu'elles sont écrites.

Sensible : Dernière note de la gamme (dans la gamme de do c'est la note si). Elle porte ce nom parce qu'elle se trouve à un demi-ton de la première note de la gamme et qu'elle a, par conséquent, tendance à être attirée vers elle. D'après les lois de l'harmonie classique, toute sensible doit être résolue en allant à la tonique.

Septième : Comme son nom l'indique, c'est un intervalle de sept notes: do-si est une septième. Mais, autant une septième majeure possède un caractère statique (ce qui fait, dans la musique de jazz très souvent choisir cet intervalle pour finir une pièce), autant la septième mineure (sol-fa) est instable car la note supérieure a toujours tendance à descendre vers le demi-ton inférieur. Ceci explique l'importance de l'accord de septième de dominante dans lequel deux notes ont des pôles d'attraction très importants. Dans sol-si-ré-fa par exemple, le si est attiré vers le do et le fa vers le mi, ce qui aboutit à l'accord tonique.

Septolet : Groupe de sept notes égales introduit dans un temps contenant habituellement un nombre pair de notes. On peut par exemple remplacer huit doubles-croches par sept seulement en mettant le chiffre 7 au-dessus du groupe de notes.

Septuor : Pièce écrite pour sept instruments.

Séquence :

Sérénade : Au XVIIIe siècle, pièce de plein-air, jouée généralement le soir. Au XIXe la sérénade devint une suite de pièces pour orchestre sans forme définie.

Sérialisme : Méthode de composition dans laquelle la gamme classique est remplacée par l'agencement des douze demi-tons en une série. Il est possible de varier l'enchaînement de la série en la jouant en rétrograde, en renversant ou en superposant plusieurs notes, mais l'ordre des intervalles doit être respecté.

Serpent : Instrument à vent en bois à tessiture grave, utilisé longtemps dans les harmonies.

Sextuor : Œuvre écrite pour six instruments ou pour six voix.

Sextolet : Groupe de six notes qui se jouent dans le même temps que quatre notes de valeur égale.

Sforzando : Mot italien utilisé pour indiquer qu'une note doit être jouée avec emphase.

Sicilienne : Danse italienne à 6/8, d'un tempo assez lent et d'un rythme balancé.

Silence : Signe indiquant qu'il faut interrompre le son pour une durée déterminée. Il existe des signes différents pour chaque valeur rythmique.

Sinfonia : Nom donné à la musique symphonique au XVIIe siècle.

Sinfonietta : Mot qui désigne, depuis la fin du XIXe siècle, un orchestre de proportions modestes ou des œuvres légères.

Singspiel : Mot allemand qui désigne l'opéra jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite ce terme fut réservé à toute œuvre dans laquelle se trouvaient des dialogues parlés. Le chef d'œuvre dans ce genre, typiquement allemand, est la Flûte enchantée de Mozart.

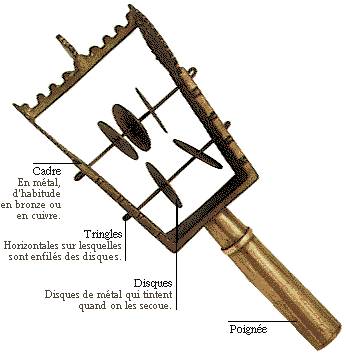

Sistre : Instrument employé dans l'Antiquité. En Egypte, il servait pour le culte. Il consistait en une poignée de bois sur laquelle on attachait des tiges métalliques portant des anneaux de métal qui s'entrechoquaient lorsqu'on la secouait.

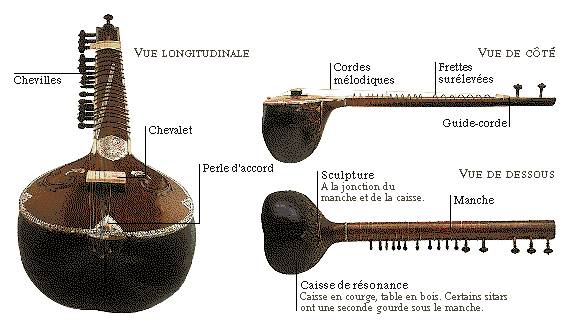

Sitar : Instrument à cordes de la famille des luths dont on pourrait presque dire que c'est l'instrument national de l'Inde. Il est formé d'un long manche avec, à l'une des extrémités, une calebasse. Les cordes en métal sont de plusieurs sortes : l'une d'entre elles est uniquement mélodique alors que toutes les autres (19 en tout) servent de bourdons ou de cordes sympathiques vibrant avec les notes jouées.

Sixte : Intervalle formé par six notes, do-la par exemple. La sixte majeure comprend quatre tons alors que la sixte mineure n'en comprend que trois et demi.

Sixte napolitaine : Abaissement du deuxième degrés de la gamme dans un accord en position renversée. En la mineur par exemple, l'accord la-do-mi est suivi par l'accord ré-fa-si bémol, le si bémol n'étant pas une note de cette tonalité. On ne sait pas comment le nom de ce procédé expressif a été choisi puisqu'on le trouve dans toute la musique européenne à toutes les époques.

Slendro : L'une des gammes de la musique javanaise dans laquelle tous les intervalles sont égaux. Elle est considérée comme ayant ,un caractère vivant et masculin.

Slentando : Mot italien signifiant "en ralentissant".

Slow : Mot anglais signifiant "lent". Il sert aussi à désigner une danse lente.

Smanicare : Mot italien qui signifie "démancher". Il est utilisé pour les instruments à cordes afin d'indiquer qu'il faut changer la position de la main gauche.

Smorzando : Mot italien signifiant qu'il faut laisser le son s'éteindre.

Solfège : Etude des éléments permettant de jouer une partition. Le travail se divise en plusieurs parties : lire les notes, reproduire les sons lus, comprendre et réaliser les rythmes, comprendre la théorie qui régit l'écriture.

Solo : Mot signifiant "seul" en italien. Désigne toute pièce ou fragment de Pièce jouée ou chantée par une seule personne.

Sonographe : Appareil permettant d'analyser les sons : il sert à établir leur durée, leur hauteur et leur intensité. Ces données portées en abscisse et en ordonnée servent à tracer une courbe.

Sonate : Forme musicale dont l'origine remonte au XVIIe siècle. Venant d'un mot latin signifiant "sonner", ce terme désigne d'abord surtout des pièces pour violon. Il s'appliqua par la suite à deux sortes de musique la sonate d'église, noble, comportait quatre mouvements (lent, vif, lent, vif); la sonate de chambre comprenait un prélude et quelques mouvements de danse. Au XVIIIe siècle, les deux genres fusionnèrent et Mozart et Haydn lui donnèrent sa forme classique: un premier mouvement comportant deux idées antagonistes qui après un développement, arrivent à se détendre; un mouvement lent puis une danse le suivent. Beethoven et ensuite les compositeurs du XIXe siècle élargirent ce cadre, rendant les formes plus souples et plus amples. Il convient aussi de distinguer deux significations différentes de ce mot: dans une de ses acceptions, il désigne une pièce pour un instrument seul (surtout le piano), dans l'autre il désigne une forme musicale: la forme sonate est surtout utilisée dans les premiers mouvement mais peut servir à écrite n'importe quelle pièce.

Sonatine : Aux XVIIIe et XIXe siècles, la sonatine était une petite sonate de forme brève et de technique facile. Au XXe siècle, par contre, en réaction contre le romantisme, des compositeurs comme par exemple Ravel écrivirent sous ce nom des pièces brèves mais qui ne cédaient en rien en difficulté et en intérêt aux grandes œuvres.

Son bouché : Altération du timbre qui se produit chez les instruments de la Famille des cuivres lorsqu'on introduit une sourdine dans le pavillon.

Son fondamental : Note qui sonne comme la première d'une série d'harmoniques.

Son naturel : Son produit en soufflant dans le tuyau d'un instrument à vent: à cause de son manque de justesse, il ne peut être utilisé dans la gamme tempérée.

Son résultant : Son provenant de la combinaison de deux autres sons. Cela s'entend très clairement en écoutant deux flûtes à bec jouant dans l'aigu: la somme des deux sons produit un son plus grave.

Sonner : A l'origine, jouer d'un instrument. De nos jours on applique ce terme uniquement aux cloches.

Sopra : Mot italien signifiant "au-dessus". Il est employé avec le mot moto dans certaines partitions pour clavier. Lorsqu'une main doit croiser l'autre, sopra désigne la main qui doit se placer au-dessus.

Sopraniste : Terme appliqué aux castrats qui gardaient une voix de soprano lorsqu'ils étaient adultes.

Soprano :

Sostenuto : Indication enjoignant de tenir les sons aussi longtemps que leur valeur écrite.

Sotto : Mot italien signifiant "en dessous". Employé dans certains cas avec le mot sopra.

Sotto voce : A mi-voix, pas fort.

Soufflet : Indication formée par les signes de crescendo et decrescendo qui se suivent. Elle désigne une façon d'augmenter puis de diminuer le son subitement.

Soupir : Silence valant une noire.

Sourdine : Mécanisme permettant de modifier le timbre d'un certain nombre d'instruments. Sur le piano à queue, c'est une pédale qui déplace les marteaux pour qu'ils ne jouent plus que sur deux cordes. Sur les instruments à cordes, c'est un peigne que l'on place sur le chevalet et qui produit un son voilé. Pour les cuivres, c'est un cône que l'on place dans le pavillon, et enfin pour les timbales ce sont des baguettes garnies d'éponge.

Sous-dominante : Note qui se situe à la quinte inférieure de la note do, c'est à dire la note fa. En même temps que la note sol, située une quinte au-dessus et la tonique do, la sous-dominante est fondamentale pour l'harmonie classique.

Sous-tonique : Note située en dessous de la tonique. En harmonie classique, elle se situe à un demi-ton de la tonique et se nomme "sensible". Cette règle n'existait cependant pas dans le chant grégorien.

Spinato : Mot italien signifiant "apaisé".

Spiccato : Mot italien employé pour indiquer qu'il faut jouer en détachant sur le violon les notes des unes des autres.

Spiritoso : Mot italien indiquant qu'il faut jouer avec entrain et expression.

Sprechgesang : Technique mi-chantée, mi-parlée, très en usage en Allemagne au début du siècle.

Staccato : Terme général utilisé pour n'importe quel instrument, pour indiquer qu'il faut avoir un jeu détaché. On l'indique soit en écrivant le mot sous la phrase, soit en mettant un point au-dessus de chaque note que l'on désire piquer.

Ständchen : Mot allemand signifiant "sérénade".

Stark : Mot allemand signifiant "fort".

Stochastique : Littéralement "qui est lié au hasard". Terme utilisé par le compositeur Xenakis pour désigner une musique écrite par un ordinateur qui fonctionne avec un logiciel dont données sont laissées au hasard.

Strette : Partie finale de la fugue.

Strigendo : Presser de plus en plus le mouvement.

Suite : Groupe de pièces sans forme très précise, le seul lien entre elles étant l'emploi d'une tonalité unique. La première pièce est un prélude, c'est-à-dire une forme libre. Vient ensuite une série de danses dont l'ordre et le nombre varient selon les compositeurs et les époques. Chez Bach, on trouve l'Allemande, la Courante, la Sarabande, deux Menuets et enfin une Gigue mais il peut y avoir un plus grand nombre de pièces (l'Aria, l'Anglaise, la Gaillarde, la Bourrée, la Fortane, le Passepied, etc. ... ). Chaque pièce a un caractère et un rythme bien définis et elles sont toutes écrites dans le même moule: deux parties répétées avec un mouvement harmonique vers la dominante ou la relative majeure, et un retour vers la tonalité première.

Style : Eléments permettant de reconnaître la personnalité et les caractéristiques d'une œuvre, d'une forme ou même d'une interprétation.

Sujet : Mot désignant la phrase mélodique sur laquelle est basée une fugue. On reconnaît un sujet à ce qu'il est joué tout seul au début de la pièce; au moment où une autre voix intervient le sujet est terminé.

Sul : Mot italien signifiant "sur". Sul ponticello veut dire, pour les instruments à archet, jouer aussi près que possible du chevalet.

Sus-dominante : Sixième note de la gamme, juste au-dessus de la dominante.

Sus-tonique : Note située juste au-dessus de la tonique. C'est donc la deuxième note de la gamme.

Suspension : Indication enjoignant de jouer légèrement la note qui suit le temps fort.

Svegliando : Mot de la langue italienne signifiant "vivement".

Swing : Terme de jazz désignant une certaine façon de traiter le rythme. La mélodie se joue légèrement décalée par rapport aux battements très réguliers de la percussion ce qui donne un effet rythmique très balancé.

Sympathie : Phénomène par lequel certains corps vibrent en sympathie avec d'autres. Ainsi, au piano, si l'on libère les étouffoirs et que l'on joue une note, les sons harmoniques se mettent à vibrer en même temps. Le principe a été exploité en Inde où beaucoup d'instruments possèdent des cordes très fines appelées cordes sympathiques, dont le rôle est de sonner avec les notes jouées.

Symphonie : Pièce pour orchestre. Au XVIIe siècle, ce mot désignait souvent les pièces orchestrales servant d'introduction aux opéras. Au XVIIIe siècle, il désigna une œuvre pour orchestre de dimension plus grande. La symphonie comportait alors quatre mouvements: le premier, un allegro, était de forme sonate; le deuxième, lent, était de forme A-B-A; le troisième était un menuet et le dernier un finale très enlevé. Le XIXe siècle fit subir à cette forme, comme a toutes les autres d'ailleurs, beaucoup de transformations: introduction de chœurs (Beethoven et Mahler), adjonction d'un cinquième mouvement (Berlioz), etc. ...

Syncope : Déplacement des appuis rythmiques: les accents se trouvent ainsi placés sur les parties faibles du temps.

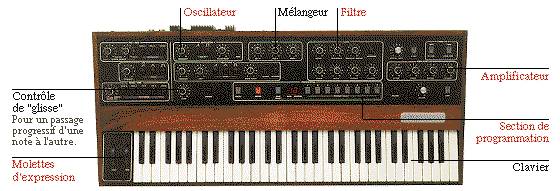

Synthétiseur : Instrument à fonctionnement électronique permettant de produire des sons transmis par haut-parleurs. Dans les appareils complexes, les combinaisons sonores sont sans limites, ce qui ouvre la voie à de nombreuses recherches. De surcroît, il est possible d'enregistrer directement ce qu'on a écrit, de l'écouter et d'y apporter immédiatement des corrections.

Syrinx : Flûte grecque comprenant sept à neuf tuyaux de roseau.