Pandore : Instrument à cordes pincées très proche du luth dont il se différencie par une caisse de résonance et des cordes en métal qui ont l'avantage de sonner longtemps.

Pantomime : Scène muette et mimée, indépendante ou incluse dans un spectacle. La pantomime contemporaine inclut des chants et des paroles.

Paraphrase : Fantaisie que les pianistes du XIXe siècle composaient sur des opéras en vogue. Liszt a réduit ainsi plusieurs opéras en séries de pièces brillantes pour piano.

Parlando : Terme de la musique vocale indiquant qu'il faut presque "parler' le texte en imitant le débit d'une conversation normale.

Parodie : Procédé utilisé à l'époque de la Renaissance par les compositeurs de messes qui se servaient de pièces déjà existantes, en altéraient les paroles et introduisaient des éléments nouveaux, mélodies ou voix supplémentaires.

Partie :

Partiel : Un son complexe est en réalité composé de plusieurs sons : un certain nombre d'entre eux sont les harmoniques qui correspondent à des multiples du son fondamental mais certains autres (ceux par exemple obtenus en soufflant trop fort dans un tuyau) ne peuvent pas être mesurés comme des multiples. Ce sont eux qui sont appelés partiels.

Partimento : Pièce improvisée à partir d'une mélodie sur un instrument à clavier. Ce genre était pratiqué en Italie au XVIIe siècle.

Partita : Terme désignant à l'origine une série de variations qui ne sont régies par aucune loi précise. Il se confondra plus tard avec celui de suite.

Partition : Support sur lequel le compositeur écrit sa musique. L'histoire de la partition remonte à la naissance de la musique polyphonique dont la complexité nécessitait qu'on en notât les différentes parties afin qu'on pût s'en souvenir. Une partition se présente soit avec l'ensemble de toutes les lignes mélodiques superposées (c'est celle utilisée par le chef d'orchestre) soit avec la seule partie de l'instrumentiste.

Paso doble : Danse espagnole à deux ou trois temps, composée d'une introduction et de deux parties contrastantes.

Passacaille : Pièce instrumentale comprenant une basse obstinée sur laquelle se greffent de multiples variations, généralement sur une mesure à trois temps.

Passepied : Danse originaire de Bretagne, très à la mode à la cour de Louis XIV. Elle se danse en croisant et décroisant les pieds, ce qui explique son nom. Son tempo est modéré et sa mesure binaire.

Pavillon : Partie évasée formant l'extrémité du cône de certains instruments à vent tels le cor ou la clarinette.

Pédale :

Pédalier : Ensemble de pièces faisant partie d'un orgue, groupées en un système de touches actionnées par les pieds pour produire des sons graves.

Pentatonique : Gamme qui comporte cinq tons dans l'octave et qui a la particularité de ne posséder aucun demi-ton. Elle s'obtient en jouant les quatre premières notes du cycle des quintes en partant de do : sol-ré-la-mi, ce qui donne do-ré-mi-sol-la. Cette gamme est très répandue dans toutes les anciennes civilisations.

Percussion : Famille d'instruments dont le son s'obtient en frappant une surface résonnante, soit avec la main soit à l'aide de baguettes. Ces surfaces sont généralement faites de bois, de métal ou d'une membrane animale. Les instruments à percussion sont classés en deux catégories principales selon qu'ils produisent un son fixe (la cloche par exemple) ou que l'on peut en tirer une mélodie (les timbales).

Perdendosi : Indication de nuance signifiant qu'il faut diminuer le son.

Phrase : Période musicale déterminée par la respiration et le rythme de la musique. Elle est très variable selon les compositeurs : les phrases de Haydn sont généralement brèves alors que celles de Berlioz sont très longues.

Passion : Œuvre vocale proche de l'oratorio, dont le sujet est inspiré de la mort du Christ. Les plus célèbres exemples de ce genre sont les Passion selon saint Matthieu et selon saint Jean de Bach.

Pastourelle : Chanson de troubadour de forme strophique, aux syllabes onomatopéiques, et dont les sujets mettent scène les amours des bergers et bergères.

Pause : Terme technique désignant un silence équivalant à la valeur d'une blanche. Il désigne aussi un moment d'arrêt au milieu d'une répétition d'orchestre.

Pavane : Danse de cour de mesure binaire, d'un tempo lent et d'un caractère noble. Née au XVIe siècle à Padoue, elle fut vite pratiquée dans toutes les cours d'Europe.

Phrygien : Mode grec correspondant à la gamme commençant sur mi. Les intervalles s'agencent de la façon suivante : 1/2 ton, ton, ton, ton, 1 / 2 ton, ton, ton.

Piacere : Terme italien qui, écrit sous un trait de virtuosité, signifie : à volonté. Il indique qu'il faut prendre le temps nécessaire, ne pas respecter la mesure.

Piacevole : "Plaisant" en italien.

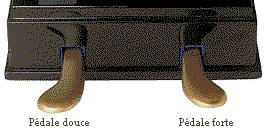

Piano : Instrument à cordes et à clavier. Lorsqu'il fut inventé au début du XVIIIe siècle, il fut appelé piano-forte, c'est-à-dire que, contrairement au clavecin, il pouvait produire des nuances. Le piano, dont l'ancêtre semblerait être le clavicorde, est constitué d'une table d'harmonie (le résonateur), au-dessus de laquelle sont tendues des cordes (trois pour les notes aiguës et une seule pour les notes graves). Un système mécanique très complexe met en liaison les touches, dont le nombre s'élève à 88, avec des marteaux. Lorsque l'on appuie sur une touche, un levier met en mouvement le marteau qui va frapper la corde pour retomber aussitôt après. En même temps, les étouffoirs s'appliquent sur les cordes afin d'en arrêter immédiatement les vibrations, à moins naturellement que l'on n'utilise la pédale qui écarte les étouffoirs. Il existe plusieurs formes de piano, les plus connues étant le piano droit et le piano à queue. La différence principale entre ces deux instruments réside dans la disposition des cordes. Sur le piano à queue, les cordes s'étirent sur toute leur longueur, au-dessus de la table d'harmonie. Sur le piano droit, elles sont pliées une ou plusieurs fois selon la hauteur de l'instrument : la table d'harmonie en est donc plus petite et le son produit moins volumineux.

Pianglando : Mot italien signifiant "plaintif".

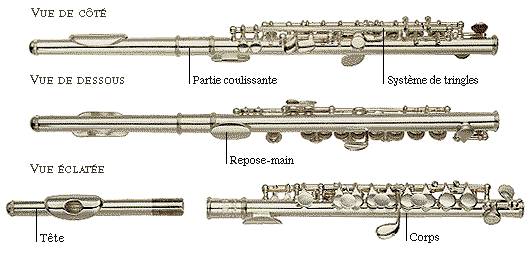

Piccolo : Petite flûte en bois qui joue à l'octave supérieure de la flûte et produit un son très perçant.

Pied : Mesure ancienne correspondant à 0,32 m. Par extension, terme employé pour désigner la taille des tuyaux de l'orgue. Dans le registre moyen de l'instrument, un tuyau de 8 pieds sonne à l'octave du milieu alors que le 16 pieds sonne à l'octave inférieure.

Piqué : Indication de jeu correspondant à une attaque très détachée. Elle est symbolisée par un point placé au-dessus des notes concernées.

Piston : Valve d'un instrument de la famille des cuivres qui modifie la longueur des tuyaux lorsqu'on exerce une pression dessus. Il permet d'altérer la hauteur des sons.

Più : Mot italien signifiant "plus". Ajouté à certaines indications, il renforce la tendance. Più tranquille veut dire "plus tranquille".

Pizzicato : Terme utilisé pour les instruments à cordes et à archet et indiquant qu'il faut jouer en pinçant les cordes avec les doigts, sans utiliser l'archet.

Plain-chant : Chant grégorien, tel qu'il fut repris au XVIIe siècle, avec un rythme mesuré.

Plainte : Chant médiéval dont le sujet traite de la mort d'un personnage connu et dont la forme est strophique. La plus ancienne plainte connue a pour sujet la mort de Charlemagne en 814.

Plectre : Petite pièce en écaille, plume ou métal qui sert à pincer les cordes des instruments comme le luth et la guitare, ou encore comme le clavecin.

Pochette : Petit violon qui peut tenir dans une poche et qui servait aux maîtres de danse à accompagner les pas de leurs élèves.

Poco : Mot italien qui veut dire "petit". Un poco crescendo signifie augmenter un peu le son; poco a poco più moto signifie augmenter petit à petit la vitesse.